というわけで前編はこちら。

当初の予定では、この記事は、前編・後編の予定だったのですが、サボテン・多肉植物の数が多すぎたため、前・中・後編にします。ということでここは中編。

ということでスタート!

・・・

入り口には植物館内の開花情報が掲示されていました。とても親切!蘭の季節。

入口のお願いボードには、ときわミュージアム公式キャラクターの「カクタン」がご挨拶。口元がかわいい。実はときわミュージアムには50近くの公式キャラクターがいるようです(カクタン以外のキャラクターについては記事後編で触れる予定です)。

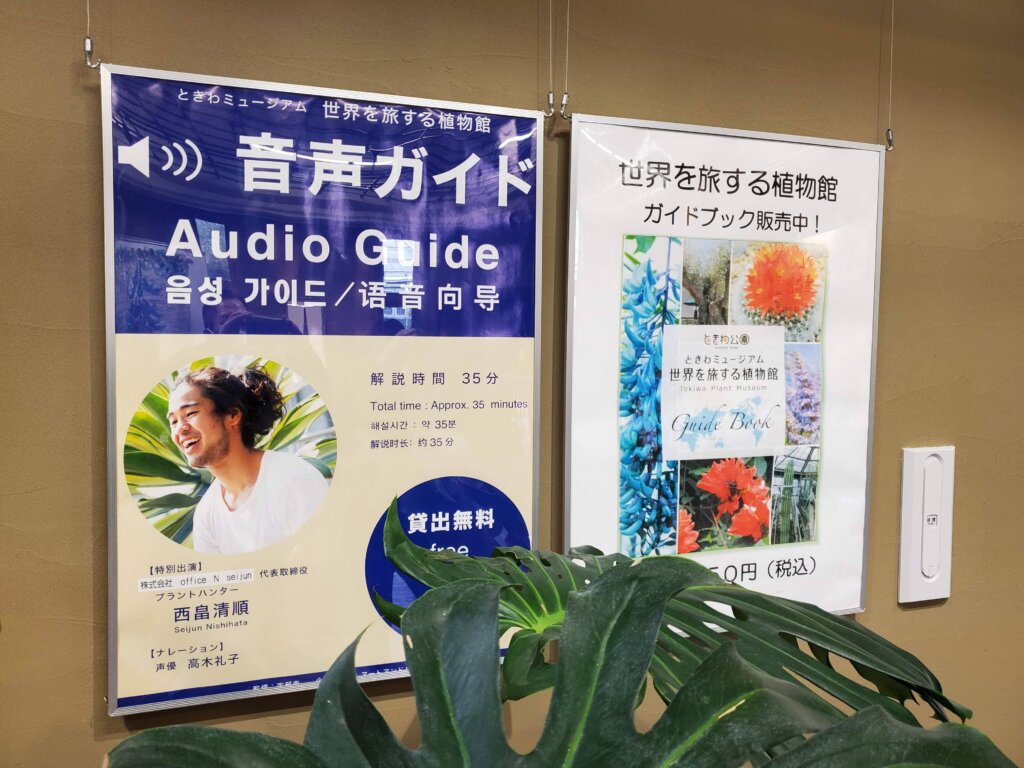

植物館内で使える無料の音声ガイド機器なども借りることができます。

音声ガイド機器はこんな感じ。植物館内の番号の札が立っているところでボタンを押すと、その植物の解説を聞くことができます。素晴らしい。

ということで、次からはミュージアムの植物の写真です。ミュージアムでは、多肉植物のみならず様々な美しい植物を多く観ることができますが、ここはサボテンのブログなので、サボテン・多肉植物を中心に掲載したいと思います。なお、掲載順はランダムです。

・・・

ということでスタート!

・・・

サボテンが多く置かれている館内の一角です。素晴らしい景観です。素晴らしい。

黒王丸(Copiapoa cinerea)。みんな大好きコピアポアの代表種。その種名の通り、刺が黒いのが特徴だと思うのですが、写真の黒王丸は、刺が白いようなので白刺黒王丸・・・なのかな?栽培が下手だと何年も動かないで単なるかっこいい置物になってしまうやつ。

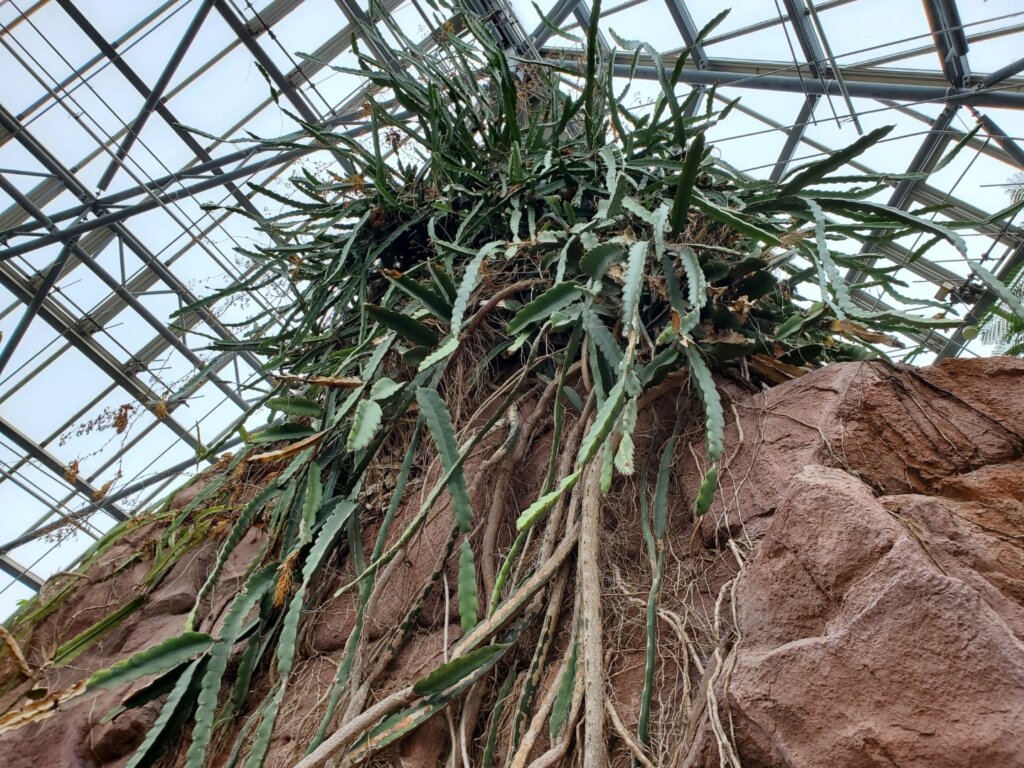

三角柱(Hylocereus trigonus)。現在はもしかしたらSelenicereus属かもしれないです。いわゆるドラゴンフルーツ的な感じがするのですが、学名的にものすごく細かく言うと下記のリストの通りらしいので、この写真の Hylocereus trigonus は絶妙にドラゴンフルーツではないんだと思います。

- 白肉ドラゴンがHylocereus undatus

- 赤肉ドラゴンがHylocereus costaricensis

- 黄肉ドラゴンがSelenicereus megalanthus

瑠璃丸(Ferocactus alamosanus)。瑠璃丸って名前可愛くて好きです。「〇〇丸」って和名いいですよね!瑠璃丸は見た目も好きです。私の記憶では、成長が早いので他のフェロカクタスの台木に使われたりもしたような。たしか。

文珠丸(Ferocactus rafaelensis)。「文珠」という言葉がどういう意味かはよくわかりませんが、文殊菩薩から来ているのかな。現在はFerocactus echidne var. rafaelensisかもしれないです(なお、 Ferocactus echidne の和名は竜虎)。王冠竜に近い感じのやつ。

竜虎(Ferocactus echidne)。ということでこちらが、↑の文珠丸のお友達の竜虎。確かに頭の形は似ている気がします。

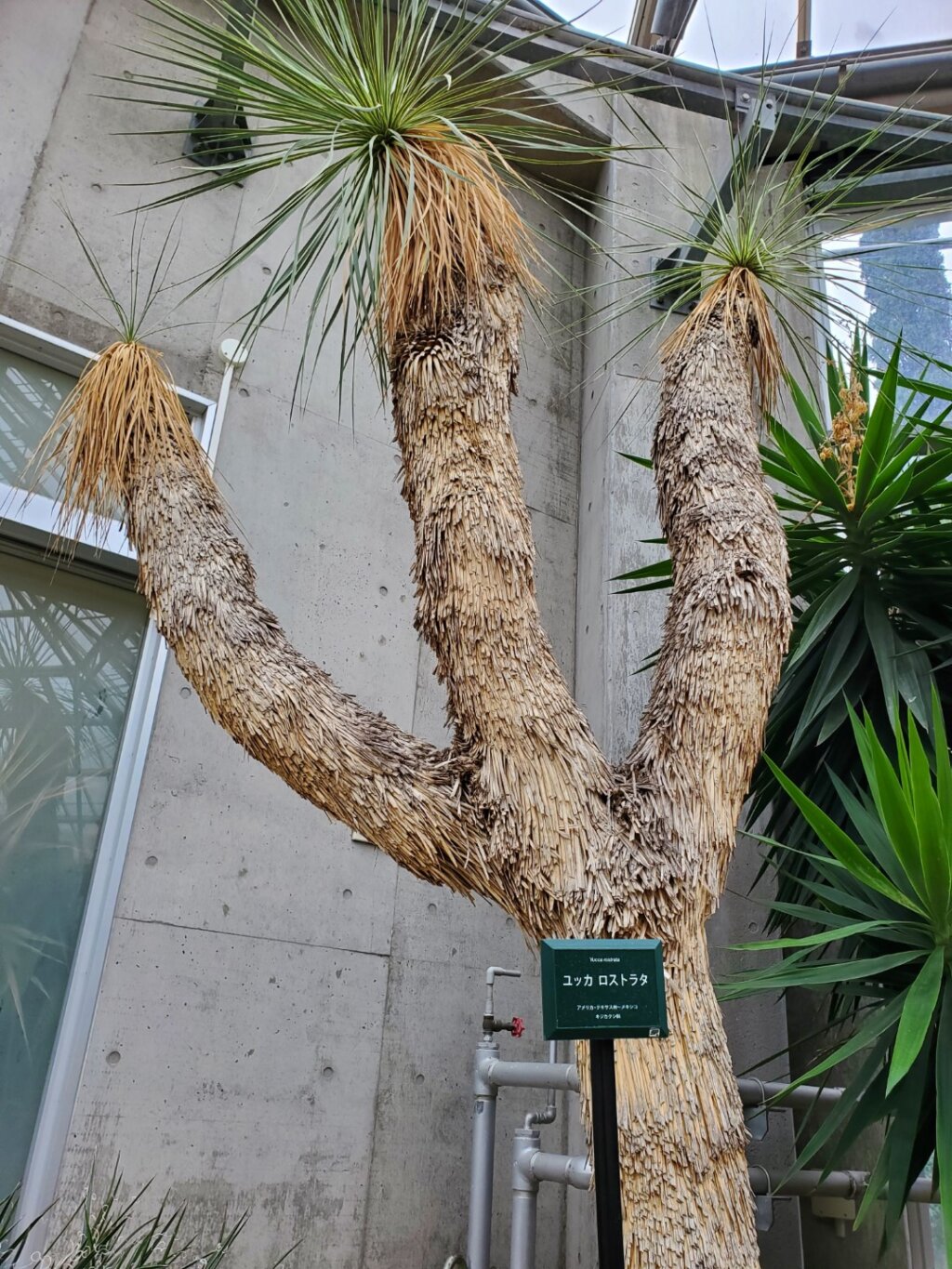

ロストラタ(Yucca rostrata)。多肉植物界トップクラスの耐寒性、耐暑性をもつユッカ先生(そもそも多肉植物に分類されるのか?という疑問は個人的に少し残りますが)。多肉植物というよりも観葉植物というジャンルかもしれない。ユッカの種類を見分けられるような人はかなりの上級者。

滝の白糸(Agave schidigera)。「〇〇の●●」という和名、日本のワビサビが入っている感じがして好きです。カールした糸っぽいやつは、WEBで調べる限りどうやら刺が変形したものらしいのです。この糸がなければ単なる草っぽくなってしまうので、あってよかったと思います。

武者団扇(Corynopuntia invicta)。一目でわかる危険度。間違えて一節でも裸足で踏んでしまったときは大変なことになるであろう凶悪系団扇です。武者っぽい強い感じがするいい和名だと思います。

夜霧閣(Polaskia chende)。写真真中の柱サボテン。かつてはHeliabravoa属とも。日本で売っている有名なポラスキア属といえば雷神閣(Polaskia chichipe)であり、それ以外はほとんど目にすることはないような気がします。ということで激レア。ちなみに、似たような名前に、朝霧閣(Stenocereus pruinosus)という柱サボテンもありますが、こちらはステノケレウス属という属で、ある程度有名です。

雷神閣(Polaskia chichipe)。ということでこちらが、そこらでもよく売っている気がする一番有名なポラスキア属のやつです。ロフォフォラとの接ぎ木に相性がいいとか。外観として、先の夜霧閣と何が違うのかは(私には)不明。

白雲閣(Lophocereus marginatus)。現在はPachycereus属かもしれないです。よく見る普及種の柱ではありますが、その整ったデザインと美しさは改めて再評価されてもいいと思います。どこが「白雲」なのかは謎です。

松嵐(Cylindropuntia bigelovii)。通称 teddy-bear cholla。遠目で見るとテディーベアのようにかわいいかもですが、触ったら最後、地獄をみること必至の凶悪団扇系。寒さに強め。

偉冠竜(Ferocactus peninsulae var.viscainensis)。赤刺系フェロカクタスで、半島玉の変種とされるようですが、あんま似てないような気がしなくもないです。中刺が長い変種ということだと思います。

江守(Ferocactus emoryi)。和名は学名に由来です。我が家では何年たっても大きくならない頑固者。こじらせないように育てたいところです。現地では、直径は60cmを超え、高さ1m以上に成長するとのことらしいですが、我が家のベランダの成長速度ではそこまでなるのに5000年ぐらいかかりそうです。

王冠竜(Ferocactus glaucescens)。色よし形よしで強健で成長も早いという素敵な普及種フェロカクタス。青みがかった身体と黄金の刺の美しさは、サボテン界でもかなり上位だと思っています。老舗サボテンハウスでは、金鯱に並んで巨大化した王冠竜が転がっています。

赤鳳(Ferocactus stainesii)。横綱のようでかっこいい。この赤鳳の刺座からピロピロ紐みたいなのが生ええてるやつが変種のピロサス赤鳳(Ferocactus stainesii var.pilosus)。ちなみに豆知識として、白鳳や黒鳳という和名のサボテンもあったりしますが、全然別物です。

神仙玉(Ferocactus gracilis subsp. coloratus)。神の仙人掌の玉という神々しいサボテン。同じ赤刺系の刈穂玉や鯱頭との違いは初心者には難しいところです。ということで私は初心者です。赤緑の補色の配色、美しいです。

鯱頭(Ferocactus cylindraceus)。↑の神仙玉と同様に(↓の写真では全然赤くないけども)赤刺系フェロカクタスの代表種。強健ではあるものの、日本で現地球のような燃えるような赤い立派な刺を出させるのはそれなりに難しいようです。

旋風玉(Ferocactus torilospinus)。↑で神仙玉と刈穂玉と鯱頭との違いが判らないと書きましたが。この旋風玉との違いもわからないのです。

宇宙殿(Echinocereus knippelianus)。大仏殿と並んで、刺少なめの人にやさしい系エキノケレウス。小さいうちはまるでギムノカリキウムのような身体のやつ。本体の特徴と花の位置により、変種の「宇宙殿レイエシー」なるものがありますが、その言葉の響きが80年代ロボットアニメ感があってとても好きです。

カルメン玉(Ferocactus diguetii var.carmenensis)。もちろんあだ名に決まあってまっす♪バラの花、口にして踊っているイメージがあると言うのです♪。ピンクレディー世代ではなくとも、このサボテンを見るたびに口ずさんでしまうやつ。メキシコ・カルメン島出身。ちなみに、ピンクレディーが歌う「カルメン」はフランス語のオペラのことでなので、まったくこの島の名前とは関係なさそうです。

綾波(Homalocephala texensis)。いまはEchinocactus属かもしれないです。ホマロケファラ属という名前好きだったんですけどね。体良し、花良し、実良しの観賞価値がとても高い子ですが、WEBで和名を検索するとショートカットの青髪のかわいい女の子がいっぱいでてきてしまうのが玉に瑕。

文鳥丸(Ferocactus histrix)。フェロカクタスの中では成長が早いといわれています。ホームセンターとかでも小苗をたまに見かけます。暑さにも寒さにもそれなりに強めだと思います。

黄彩玉(Ferocactus schwarzii)。他のフェロカクタスよりも、いい感じの形になってくれる気がします。私の中ではきれいに育てやすくてとても好きです。和名は黄色の刺が由来っぽいです。

春雷(Echinocactus palmeri)。似たようなものに巌とか弁慶とか鬼頭丸とか広刺丸とかあったのですが、学名的には最近は全部Echinocactus platyacanthusになったらしいです。春雷って響き、サボテンの和名として、とんでもなくかっこいいです。

福禄竜神木(Myrchillocactus geometorizans)。竜神木の突然変異種とのこと。タイでの名称は乳柱。それを聞いたらもう乳にしか見えないやつ。普及種でホームセンターなどでも売ってますね。

入鹿(Stenocereus eruca)。その和名は、「学名(eruca)」と「蘇我入鹿が倒れた姿からのイメージ」のダブルミーニングらしく、あのサボテン研究家で作家の龍胆寺雄さんが付けられたそうな。別名地を這う悪魔。移動型サボテンといえばこれ。

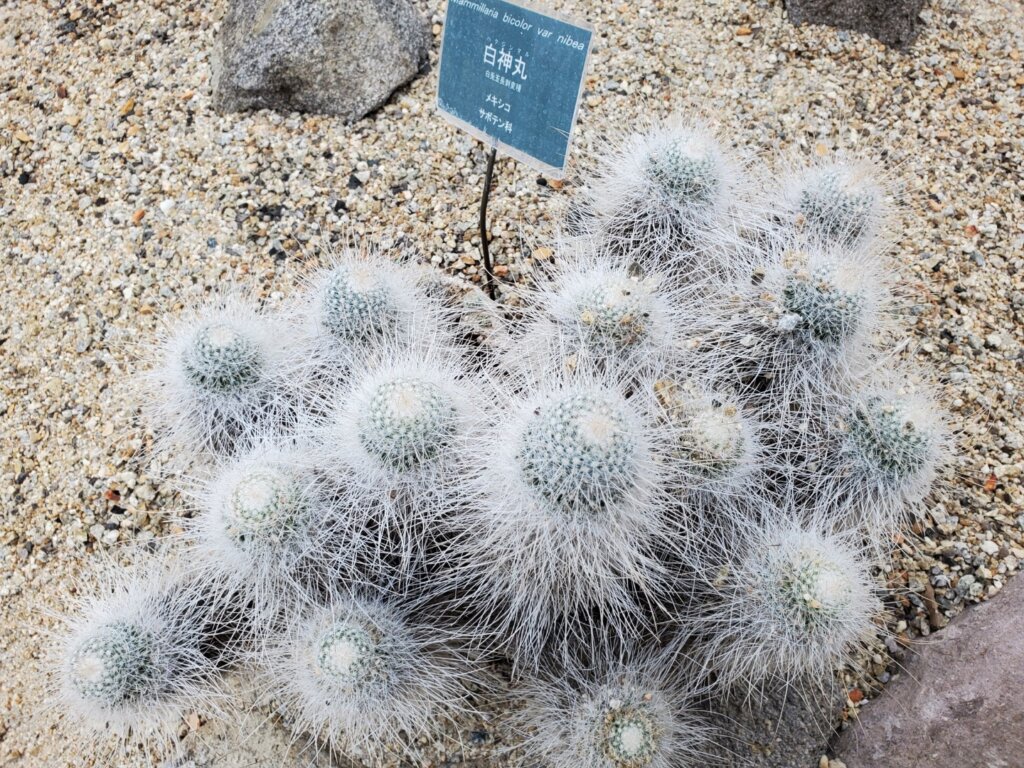

白神丸(Mammillaria bicolor var. nibea)。現在はMammillaria geminispina var. nibea かもしれないです。Mammillaria geminispinaは白珠丸のことで、それの刺の短いタイプ?っぽいのですが、↓の写真の刺は長めなので自信がないです。玉翁系の白マミさんですね。

黄神丸(Mammillaria celsiana)。現在はMammillaria muehlenpfordtiiかもしれないです。いわゆる白マミ系の刺が黄色いやつ。「きじんまる」と読まれる方もいらっしゃるようですが「おうじんまる」が正しいです(伊藤先生の本でも「おうじんまる」)。

金赤竜(Ferocactus wislizeni)。和名からは金色なのか赤色なのかよくわかりませんが、基本的には「赤」のようです。成長は旺盛で強健です。

春楼(Ferocactus herrerae)。今はもしかしたらFerocactus wislizeni subs. herreraeかもしれないです。Ferocactus wislizeniは↑の金赤竜のことです。まぁ似てるといえば似てますね。

紅鶴丸(Ferocactus hamatacanthus)。かつてはハマトカクス属に所属し、大虹とか大碇とかいろんな種があったのですが、フェロカクタスに変更されて、全部 Ferocactus hamatacanthus になったらしいです。一般にハマトカクタスって言えば今は通じると思います。刺は長くて凶悪そうだけども身体は柔らかめ。

黒象丸(Coryphantha maiz-tablasenisi)。和名としては魔象丸のほうが有名かもしれません。ただどこら辺が「魔」なのかは難しいところです。現地では、石膏含有率最大98%になるような石膏土壌に生えているらしいです。

般若(Astrophytum ornatum)。みんな大好きアストロフィツムのあんまり人気がない側のやつ。ただ個人的にはその大きく成長した姿は植物としてはかなり異端な感じがあってとても好きです。成長も早く台木にも使われたりします。金刺とか青般若とか白条とかいろいろな園芸種があります。

長刺白竜丸(Mammillaria compressa)。ホームセンター系の普及種。群生して最大直径1mぐらいになるようです。ということで海外では「Mother of hundreds(百人の母)」なんて呼ばれているようです。長刺なので刺は長いやつです。

玉翁(Mammillaria hahniana)。読み方は「たまおきな」。よく見る普及種ですが、観賞価値はとても高いと思います。より毛の長い変種に玉翁殿(Mammillaria hahniana f. lanata)というものがあり、こちらの読み方は「ぎょくおうでん」。ポケモンの進化のようで、めちゃめちゃかっこいい和名ですね。

トックリラン(Beaucarnea recurvata)。ちょっと前まではノリナ属って言うほうが多かった記憶もあります。街を歩くと、民家の軒先に何年も植え替えられてない巨大トックリランとかよくありますね。好きです。

アガベ・ストリアタ(Agave striata)。和名では「吹上」が有名かと思います。ユッカのような細葉トゲトゲ系のアガベ。こんな感じで大きくなってしまうと、狭い個人宅では大変になってしまうやつ。

雷神(Agave potatorum)。似たようなのに王妃雷神だの怒雷神だのあります。形的にも似たようなのに冑蟹だとかイシスメンシスとかあり、なかなか初心者にはよくわかりません。そもそも雷神=ポタトルムなのかもいまいち謎な部分があります。とりあえずなんだかでっかいやつは「Agave potatorum」っぽいです。私の中では、アガベの中では寒さに弱めなイメージがあります。

ボンバックス(Pseudobombax ellipticum)。ボンバックスなのに学名は「プセウド(偽の)ボンバックス」という。ボンバックスは「綿」を表すそうで、偽の綿ということ。ということで、そもそも種名である「エリプティクム」と呼ぶのが通っぽい。古くからホームセンターでも比較的よく見かけますかね。緑の亀甲模様がめちゃかっこいいです。なお、我が家のボンバックスは強選定した結果、もう数年動いていません。

アガベ・ブラクテオサ(Agave bracteosa)。厳つそうな刺がなく、海外での別名はイカアガベだそうです。その見た目があまり日本の多肉植物愛好家の心に刺さりそうにないため、日本ではあまり見ることがないような気がしますが、マイナス20度ぐらいまでいける耐寒性アガベだそうです。

笹の雪(Agave victoriae-reginae)。学名は英国王室ビクトリア女王から。その学名に恥じぬとても美しいアガベ。笹の雪という和名も、よくよく植物を見てみると結構的を射ている感じでかっこいいのですが、やはり学名のほうが個人的にはかっこいいですかね。成長は遅め。こんな感じで丸くなるにはかなりの時間が必要だと思われます。

満月団扇(Opuntia engelmannii var. engelmannii )。満月のようにまん丸です。まん丸の大きなウチワサボテンといえば、大丸盆が有名かなとも思うのですが、ここら辺のまん丸型巨大団扇系の和名(天人団扇、大王団扇、巨人団扇、満月団扇・・・)と学名の関係は非常に混乱があるようです。

吉祥天(Agave parryi)。そもそも「吉祥天」とは仏教の守護神である天部の1つだそうで、もともとはヒンドゥー教のヴィシュヌ神の妃であるラクシュミーのことのようです。確かにそういわれて観察すると、実に仏教っぽい見た目をしている気がします。やはり和名ってあったほうがいい。アガベの強健人気種。

アガベ・チタノタ(Agave titanota)。ご存知大人気種。多肉業界でいうところのアガベと言ったらこれを指すぐらい(個人的意見です)。白鯨だのブルーだのFO76だのオテロイだのなんだのかんだのという感じでいろんなやつがあり、私も以前見分け方など勉強したのですが、結果よくわかりませんでした。

アガベ・ブルーグロー(Agave ‘blue glow’)。アガベ・アロエの育種家ケリー・グリフィン氏によって、アテナータとオカヒーを交配して作出されたもののようです。私もfacebookでグリフィンさんのグループ(All that is Kelly Griffin)の投稿いつも眺めてますが、本当すごい人です。

アガベ・ホリダ(Agave horrida)。チタノタと同様にこちらも大人気のチェーンソー型の葉をもつアガベ。可能な限り引き締めて丸く作りたいところ。そのhorrida(=恐ろしい、強い刺を持つの意味)の名にふさわしいかっこよさです。

老楽(Espostoa lanata)。似たようなのに幻楽とかがいる。私のような素人にはここらへんの白毛柱系サボテンの違いはよくわからないので、とりあえずエスポストアですねーって言っていけば大丈夫(昔は幻楽はプセウドエスポストア属だったのですが、今はエスポストア属になった模様)。

羅鋭柱(Cereus laetevirens)。 羅鋭柱でGoogle検索しても、ほとんどときわミュージアムの記事しか引っかからないです。こちらのページによれば、 Cereus laetevirens は Cereus fernambucensis subsp. fernambucensisのシノニムっぽいです。Cereus fernambucensisは和名は神代柱だったですかね???ここら辺のCereus属似てる問題は非常に難しいです。

闘争竜(Trichocereus terscheckiioides)。現在はEchinopsis terscheckii かも。闘争竜という和名は私は聞いたことがないです。別名、「アルゼンチンのサグアロ」とのこと。ちなみに「サグアロ」とは、テキサスが舞台の映画とかでおなじみの弁慶柱(Carnegia gigantea)のことです。

金鯱(Echinocactus grusonii)。いまはエキノカクタス属ではなく、Kroenleinia属だったかもしれないです。「クレンレイニア属」という名前、いつまでたっても覚えられないです。ご存知サボテンの王様、金鯱。その見た目の美しさはやはり最上。白刺だったり、刺なしだったりいろいろな園芸種があります。

武倫柱(Pachycereus pringlei)。”ブリン”という響は何よりも可愛く雄々しい。巨大化するのだから、成長も早く栽培も簡単だろうと思いきや、全くそうではない難しい子。冬の温度管理が重要らしい。

夕月雲(Opuntia monacantha)。斑無しは「短刺団扇」という和名のほうが有名かもです。斑入りは「初日の出」という呼び名のほうが有名かもです。100円ショップでたまに見かけることもありますかね。

岩石柱(Cereus peruvianus f. monst.)。岩石獅子とも。鬼面角のモンスト。ディズニーランドのビックサンダーマウンテンの横にも生えてるやつ(たしかQライン入口向かって左側、右側は普通の鬼面角。ディズニーランドの植物に関する過去の記事)。

金青閣(Pilosocereus pachycladus)。ピロソケレウスの中では知名度があるパキクラダス。その名の通り青い柱サボテンとして有名な奴ですが、あんまり青くないですね。大きくなるとこうなるのでしょうかね。

というわけで、まだまだ続きます!後編へ続く!