今回の記事は自分で実験したわけではないのですが、ふと、サボテン関係の論文を流し読みしていたら面白そうなものがあったのでご紹介します。

これです!

Studies on Simple Hydroponic Culture in Cultivation of Grafted Cactus for Export

Joung Won Lee, Hoon Geun Oh, Ju Hyoung Kim, Ki Yeol Lee, Jung Soo Lee

Korean Journal of Plant Resources. 2015. Aug, 28(4): 546-549

http://kpubs.org/article/articleMain.kpubs?articleANo=JOSMBA_2015_v28n4_546

韓国のサボテン栽培に関する論文ですね。

韓国といえば、実は世界最大のサボテン生産国で、世界のサボテン市場でのシェアの約70%を占めているようです。特に接ぎ木で育てる「緋牡丹(Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii cv. Hibotan)」の栽培・生産については、相当な進化・改良が進んでいるらしく、同じく接ぎ木サボテンである「山吹(Echinopsis silvestrii f.variegata)」と併せて、韓国園芸植物の主要な輸出商品のひとつとなっており、年間300万ドル近くの売り上げがあるそうです。

参考:

http://www.yonemura.co.jp/oversea/main/korea/pot-3.htm

ちなみに、その緋牡丹とは、ホームセンターや花屋さんでよく売っている赤いやつのことです。

Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichi cv.Hibotan

ちなみにこの緋牡丹、もともと日本で創出されたもので、現在も神奈川は藤沢にある「紅波園」の園主であった故渡辺栄次氏が、牡丹玉(牡丹瑞雲?)を約1万粒播種して2、3個に現れた紅斑のものを接ぎ木繁殖させたものとのことらしいです。

参考:

http://www.geocities.jp/sentarosandayo/231mihanovichiiC.html

というわけで、今回ご紹介する論文は、

「緋牡丹を水耕栽培すれば生産量を増やせるぜ!」

というものです。

ちなみに、論文は韓国語で、私は韓国語が読めるわけもないため、Google翻訳大先生に頼みました。ということで一部誤訳などがあるかもしれません。といいますか、必ずありますので、今回の私の日本語のブログで内容に興味を持たれた方は、かならず元の論文を(韓国語で)読んで、考察などしてくださいませ。

さて、まず初めに、ここでいう水耕栽培とは何ぞやという話ですが、いま日本で流行っている(?)、根っこ丸出しのサボテンを水の入ったコップみたいなのに入れてベランダでおしゃれに育てるやつ・・・ではなく、もっと肥料バランスや、ポンプによる水の循環などが考慮された「養液栽培」のことです。

家庭用ですと↓のようなやつでしょうか。

論文ではもっともっと大規模なのですが、詳しくは論文のリンクをご参照下さい。

そんな水耕栽培と一般の土耕栽培とでサボテンの成長を比べよう!ということです。

・・・

というわけで、実験条件は以下のとおり。

まず、被験体は9㎝の三角柱に接がれて7日を経過した二種類の緋牡丹です。

- Gymnocalycium mihanovichii var ‘Ihong’

(緋牡丹の色違いの何かだと思われる:詳細不明)

- Gymnocalycium mihanovichii var ‘Hwangwol’

(オレンジ色の緋牡丹だと思われる)

この二種類の緋牡丹を、水耕栽培と土耕栽培で成長率等を比べます。

水耕栽培の条件は下記のとおりです。

元素濃度:

NO3-N 203 ppm、NH4-N 17 ppm、P 38 ppm、S 48 ppm、K 302 ppm、Ca 135 ppm、Mg 36 ppm)をEC(電気伝導度) 1.5〜2.0 dS / m、pH 5.5〜6.0に調節し、1日3回、15秒ずつ(1回の供給量40 ml /週)供給したもの。

土耕栽培の条件以下のとおりです。

豚糞(60):土(20):砂(20)に調製し、ベッドに20㎝以上覆土後4-5日の間隔で灌水したもの。

結果

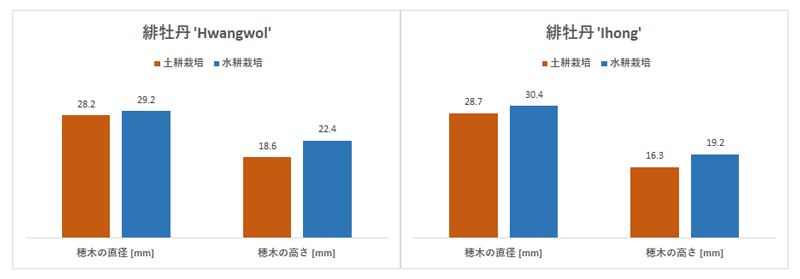

まずは、穂木の直径と穂木の高さの結果です(元の論文では、多重範囲検定のaとかbとかの文字も付いていますが、私には意味がよくわからなかったので省略しています)。

茶色が土耕栽培で、水色が水耕栽培です。

直径・高さとも水耕栽培のほうが成績が良いです。

・・・

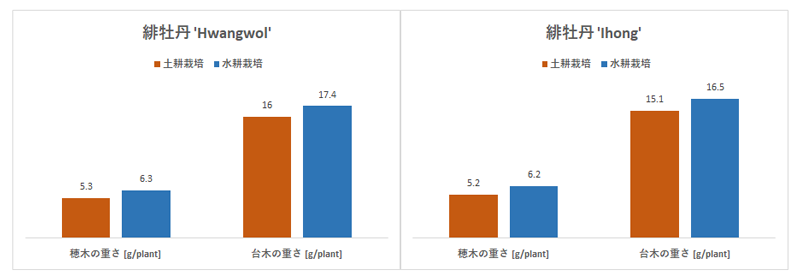

次は穂木の重さと台木の重さについて。

こちらも水耕栽培のほうが成績が良いです。

・・・

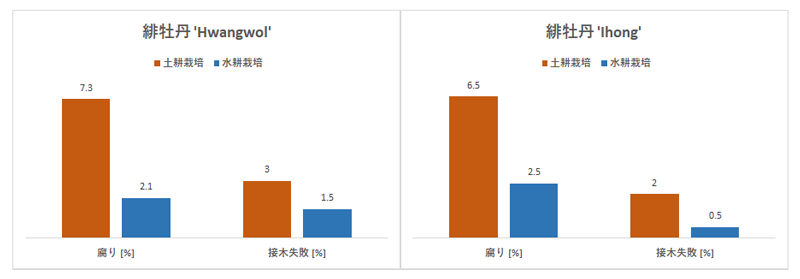

さらに。成長過程での腐り率と接木失敗率の比較です。

こちらも水耕栽培のほうが成績が良い(失敗率が低い)です。

※注意

最後の腐り率と接木失敗率なのですが、Google翻訳によると、前者が「幹ソクウムビョン」、後者が「融合米ファルチャクユル」としか表示されず、あまり翻訳に自信がありません。ただ付属の表に、Stem rot、Rate of non-graftとありましたので、そのように書きました。韓国語に詳しい人もしいらっしゃいましたら教えてください。

以上。

ということで、

土で育てるより水(養液)で育てるほうがいいじゃん!

という結果です。

なかなか興味のある結果ですね!

ただ、結果を考察する上で注意すべきは、根塊の実験の台木が水大好きの三角柱(ジャングルに生きる森林性サボテン)ということですね。そこら辺の玉サボテンで同じことをしたとき、どうなるかはわかりません(キリンウチワは水耕栽培のほうが成長が早いというのも聞いたことがありますが・・・)。だれかやってみて結果を教えてください!

・・・

さて、今回の論文ですが、私の個人的な感想としては、とりあえず結果はさておき・・・、

やはり、ビジネスが絡むと学術や探求は進化するなぁということですね!

いやはや、日本も負けていられませんね!

緋牡丹を世に送り出したときの故渡辺栄次氏の情熱。そして、かつてサボテン栽培大国であった日本。

もう一度、「さすがジャパンのカクタスはアメージングだぜ!」と言われる日まで、サボテンファンのみんなで支えていきたいですね!