ということで、前回に続きパキポディウムの接ぎ木のお話。

パキポディウムの場合は維管束を気にする必要なし。(サボテンとは違う)

ビザールプランツ ― 灌木系塊根植物からアガベ、ビカクシダまで、夏型珍奇植物最新情報

実際に、私も何度もパキポディウムの接ぎ木をしていますが、今のところ失敗はほぼありません。ちなみにサボテンはよく失敗します。

ということで今回は

パキポディウムの接ぎ木は「なぜ」簡単か?

という話。

本題に入る前に、我が家で接いだパキポの写真とかを。

下記は今年接いだ恵比寿笑い(Pachypodium brevicaule)。台木はラメリー(Pachypodium lamerei)。糸などなしの接着剤接ぎで接いだ直後の写真になります。台木も穂木も実生したもの。

そんで数カ月後。

拡大。素晴らしい葉の出方とガッチリ融合した台木と穂木。

下写真は同じく恵比寿笑いで、ラメリーの中心軸を外して乗っけたもの(接着剤接ぎ木直後写真)。

そんで数カ月後。とりあえずくっつきました。

細長い葉が台木のラメリーの葉で、楕円状のが恵比寿笑いの葉。

横からはこんな感じ。ちゃんと大きくなっています。ラメリーの葉(新芽)はカットすべきでしょうけども、おもしろいのでそのままにしています。

・・・

という感じに、私の所感としても、パキポディウムは、サボテンよりもかなり適当にくっつけるだけで成功してくれる気がしています。

なんででしょう。

上で紹介しました書籍によれば、「接ぐ際に維管束を気にする必要はない」とありますから、パキポディウムの維管束自体に秘密があるのではないか、ということで顕微鏡で実際に観察してみます。

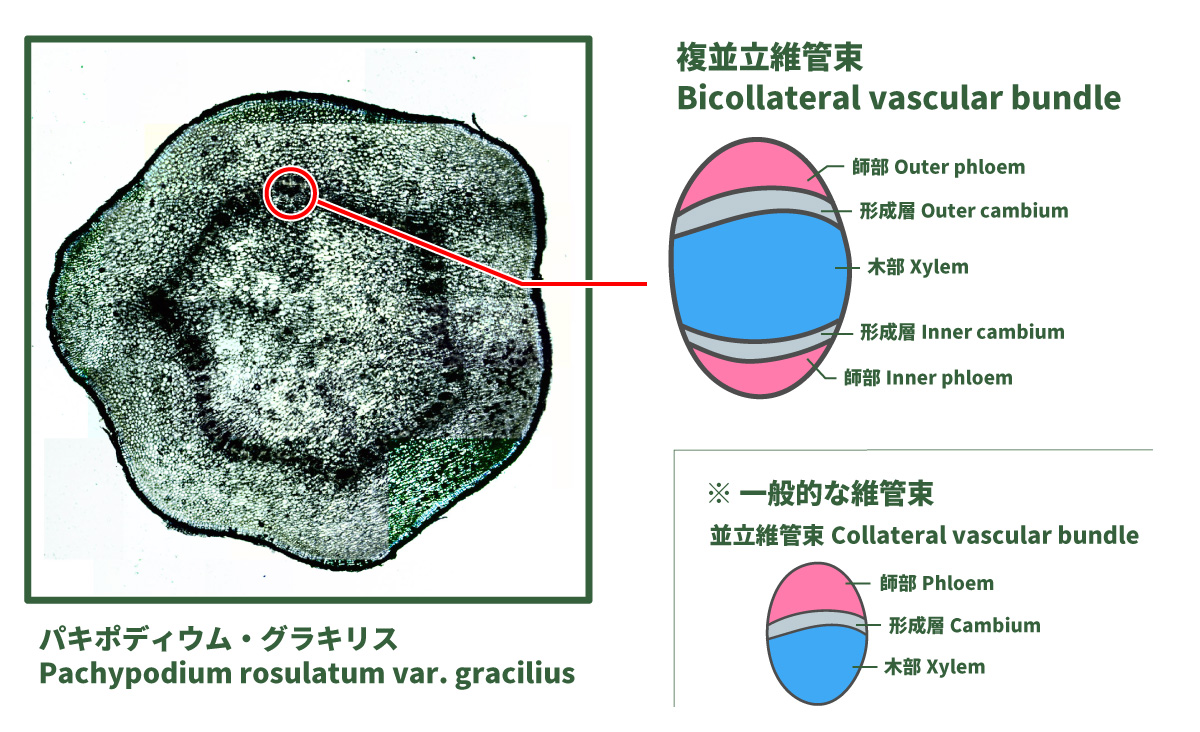

観察するのはこちら。

種を蒔いたときのラベルによればたぶんパキポディウム・グラキリス(Pachypodium gracilius)。なお、私はグラキリスと普通のロスラーツムの見た目の違いが未だにわかりません。

顕微鏡のサイズに合わせるために徒長気味の細い枝をカットします。

そんで、うっすーく両刃カミソリで輪切りにしていって、プレパラートを作って、そんで観察します。

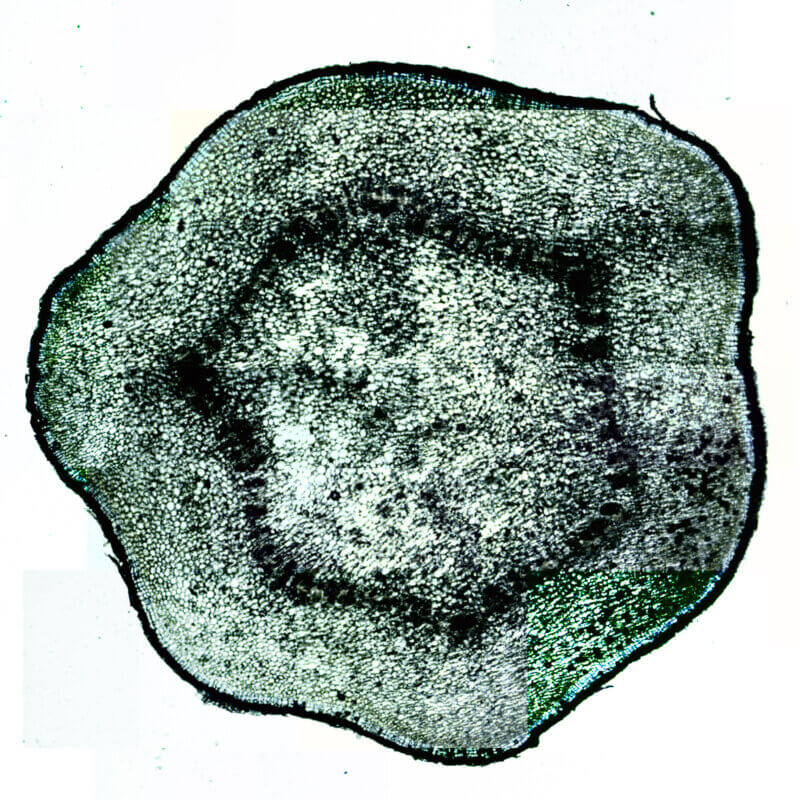

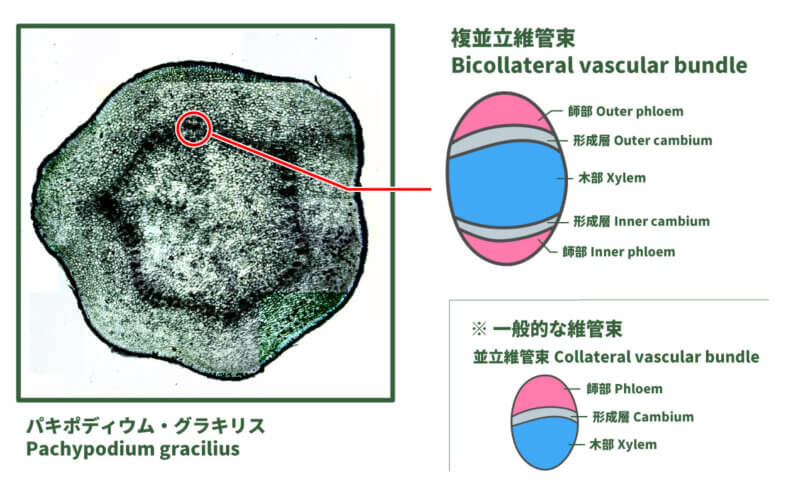

ということで顕微鏡でみた実際の断面がこちら(クリックで拡大されます)。

うーん、、、、まぁ見る限り普通の植物(維管束としては真正中心柱)って感じですかね。

おそらく、内側の濃い色の円周が維管束の輪っかなのでしょう。私が見る限りは特に特徴的な部分はなく、まぁサボテンよりかは維管束の輪の径が、枝の径に比べて相対的に大きいかな、というぐらいでしょうか。

ちなみに、維管束であろう部分を400倍で観察すると以下のような感じ。

うーん、染色していないからか全くわからん(情報が読み取れない)です。

ということで、顕微鏡は諦めてWEBで調査します。

私の調査では、パキポディウムの維管束の詳細に関する情報はWEB上ではほとんどなかったのですが、下記のラメリーに関する論文が一個だけあり、その中に重要そうな記述がありました。

4.2.1.3 The vascular tissue

The vascular bundles are bicollateral with intraxylary phloem. The presence of the intraxylary phloem is very characteristic for most of the genera of Apocynaceae.↓(和訳)

4.2.1.3 維管束組織

維管束は二分されており、内部篩部(intraxylary phloem)を持つ。これはキョウチクトウ科(Apocynaceae)のほとんどの属に見られる特徴である[8]。

維管束が二分???内部師部???

ということで、よくわからない表現が出てきました。次は上記文章をヒントに、少し検索範囲を広げて、パキポディウムの科名である「キョウチクトウ科」の維管束について検索していきます。

そうすると下記のようなページを見つけました。

並立維管束 (collateral vascular bundle)

木部が内側 (向軸側)、篩部が外側 (背軸側) にならんで対になっているもの。種子植物の茎や葉に極めてふつうにみられ、ウラボシ類 (薄嚢シダ) やトクサ類にも例がある。(中略)

複並立維管束 (両立維管束 bicollateral vascular bundle)

木部か篩部の一方が内外両側にあり、他方をはさんでいるもの。外篩複並立維管束 (ectophloic bicollateral vascular bundle)

内外両側に篩部があって木部をはさんでいるもの。ウリ科、キョウチクトウ科、ナス科に見られる。

おお!

ということで、どうやらキョウチクトウ科は、複並立維管束という特殊(?)な維管束らしい。

そんで、今度は複並立維管束というものを調査していったところ、一般的な維管束(=並立維管束)は、「外側に師部があって内側に木部がある」(いわゆる小学校だか中学校のときに習ったやつ)のだが、どうやら複並立維管束は「師部が木部の両端にある」らしい(参考:Difference Between Collateral and Bicollateral Vascular Bundles)。

図にすると下記のような感じ。

ということで、この複並立維管束というやつが、接ぎ木の難易度に関係してくるのかもしれません。形成層とか二個あるっぽいし。

ということで、今度は複並立維管束と接ぎ木について検索しますと、同じ複並立維管束植物のウリ科の植物の接ぎ木について、下記のような論文がありました。

ウリ科植物の接ぎ木活着の経過ならびにその機構は、果樹などにおけるそれとは趣きを異にする点が多いが、なかでも重要な差異は次の諸点である。すなわちこれら双子葉の草本性植物では接ぎ穂・接ぎ台の組織が接がれた面で完全に融着し合い、かつ複並立維管束系を有しているために、接ぎ穂・接ぎ台の縦走維管束系間に多くの連結維管束が容易に形成され、木本に比しはるかに完全な活着植物となる.

(中略)

ウリ科植物の縦走維管束は複並立性であり、師部は木部の外位と内位にあるほかに、木部または師部に接して連接師部、放射組織内に束間師部、皮層に皮層師部、木部内に木部師部が生成される。師部のみからなる単純維管束も出現する。接ぎ木の部位に維管束が形成され易い。

(中略)

8.ウリ科植物の接ぎ木においてヒポコテルの内外を逆に接着しても活着するのは縦走維管束が複並立性であり、組織や細胞は両極的になっており、放射極性がないことと、横走維管束や連結維管束系の組織が速かに分化形成されるものであることが判った。

はい!

「複並立維管束は接ぎ木は容易」的な文言がありました。

ちなみに、なぜ複並立維管束だと接ぎ木が容易なのかは、論文を読めばわかるはずなのですが、ちょっと難しくて(正確には)わたしにはあんまりよくわかりでした。

ですが!とりあえず!結論は!

パキポディウムの接ぎ木が簡単なのは、維管束が複並立維管束だから

だと思います!完!

※

ただ、海外のページで、下記のような文面も見つけました。

Internal phloem was also present in Plumeria of Apocynaceae, but not in Pachypodium of that family.

↓(和訳)

内部師部はキョウチクトウ科のプルメリアにはあったが、その科であるパキポディウムにはなかった。

・・・うーむ、キョウチクトウ科の中でもパキポだけ特殊な可能性もゼロじゃないのかも。ちゃんと調べていくと奥が深そうです。。。。

ということで次回の記事では、今回の理論を踏まえて新しい接ぎ木法を考えてみます(予定)。

参考文献:

- https://www.easybiologyclass.com/difference-between-collateral-and-bicollateral-vascular-bundles/

- https://second.wiki/wiki/crecimiento_secundario_anc3b3malo

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.14084

おまけ1:

記事を書き終わった後に非常に興味深いYoutubeビデオを発見しました(もっと早く発見していれば考察も変わったかも・・・)。切断したパキポに着色液を吸収させて道管を観察する内容ですが、とてもレアな内容なのでおすすめです。

【パキポの内臓(維管束)を観察してみた】恐らくYouTube初

動画内の大きめのラメリーでは、道管がかなり外側にあるように見えます。私の個人的見解では、たとえば、周りの維管束部分に一切触れずに内部のスポンジ部分に小さい穂木を置いてもやはり接げないような気がしますけどどうなんですかね。はたして「維管束は気にする必要はない」という言葉は正しいのか。。。(「あんまり」気にする必要はない、ということなのか、台木と穂木の維管束が一切接触してなくても何らかの複並立維管束的の作用で繋がったりするのか、、、、結局のところ謎ですね)

おまけ2: