2020年に発表された衝撃の論文

いままで植物の接木は、通常、系統発生的に近縁な種間(同種内、または同属内)に限定され、異なる属間では成功率が大幅に低下し、特に進化的に遠縁な植物種間、すなわち異科間での接ぎ木は、原則としてできないとされてきました。

これを覆したのが、2020年に名古屋大学の野田口理孝准教授(当時)らの研究グループが発表した画期的な論文です。同研究では、ナス科(Solanaceae)に属するタバコ属植物、特にモデル植物として広く利用されるNicotiana benthamiana(タバコ)が、従来の想定を遥かに超える広範な科の植物と安定した異科間接ぎ木結合を確立する能力を持つことが実証されました 。

Notaguchi, M., Kurotani, K., Sato, Y., Tabata, R., Kawakatsu, Y., Okayasu, K., Sawai, Y., Okada, R., Asahina, M., Ichihashi, Y., Shirasu, K., Suzuki, T., Niwa, M., and Higashiyama, T. (2020). Cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by β-1,4-glucanases. Science. DOI: 10.1126/science.abc3710.

(上記の論文よりも植物の接木が成立するメカニズムを解明 タバコ植物はいろいろな種の植物と接木できる – 名古屋大学研究成果情報のページがわかりやすいかも)

簡単に要約すると

「タバコは他のどんな植物でも接ぎ木できる可能性がある」

であってると思います。

研究によれば、Nicotiana属の適合範囲は、従来の植物学における互換性の定義を劇的に拡大するもので、38の異なる科に属する73種もの植物との間で、長期的な生存が可能な機能的な異科間接ぎ木を確立することが可能、とのことのようです。

なお、タバコが他の植物と接ぎ木できる理由は、「β-1,4-グルカナーゼ (GH9B3) による細胞接着の促進」というものらしいのですが、ここらへんはよくわからんのでスルーします。

ということで、私が言いたいことは、

「理論はよくわからんけども、サボテンもタバコに接げるんでは?もし接げたらタバコのC3型光合成で、今までになく早く成長するんでは?」

ってことなんです。

ちなみに、この「サボテンとタバコ接げるんじゃね?議論」は結構前にCactiGuide.comの掲示板でも少し話題に上がっていました。Grafts between families – CactiGuide.com

じゃあやってみる

今を遡ること2024年

というわけでタバコの種子を入手するところから。論文ではNicotiana benthamianaという種類を使っていたようなのですが、これがどうやら研究用なら売ってるっぽいのですが、値段が激高額なので、ぶっちゃけタバコ属ならなんでもいいだろということで、メルカリでNicotiana Tabacum(タバカム)と言うやつの種子を手に入れました。

そんで種を蒔いて春。サボテン以外ド素人の私は完全に発芽後の間引きを忘れましたね。

そんで夏。こんな感じに育ちました。このタバコという植物、なんだかとても小さい白い飛ぶ虫が葉っぱの裏につきやすいっぽいです。

ということでよし接ぐぞ!

ランポー玉(穂木)のキリンウチワ接ぎ型ラップ接ぎ。

キリンウチワ(穂木)の接ぎ木クリップとかでいろいろ接ぎ。

ランポー玉(穂木)をキリン接ぎチックな外周アロンアルファ接ぎ。

エキノプシス(穂木)を硬い根元の部分に杢キリンのように尖らせて挿す接ぎ。

というような形でいろいろやりました。

・・・その結果

ZE・N・ME・TSU!

全滅です!全滅!!

もう別に写真も撮ってないです。

・・・うーん、難しいですね。キリンウチワなんかは見た目も普通の植物に近いのでいけるのかなとおもったんですが、全滅でしたね。なんか穂木が枯れるというよりも台木のタバコのほうが枯れ込む気がしました。ここらへんは、私がサボテンのことしかよくわからず一般植物の管理や接ぎ木に詳しくないという部分もあるかもしれません。

ちなみに、秋に咲いたタバコの花。きれい。

そして2025年

ちなみにタバコは理論的には多年草のようなのですが、寒さには弱くて冬に普通に枯れました。

そして2025年。新たに種を入手して蒔きました。

そんで夏。昨年と同じく穂木はNicotiana Tabacum(タバカム)。

今年は、まずは昨年のキリンウチワよりももっと普通の植物に近い杢キリンで。

接ぎ木クリップ接ぎ。

こんな感じ。

・・・そんで時が経ち・・・

死亡確認!王大人風に!

うーん難しい。でも諦めない!

この杢キリンの経験から、とりあえず穂木は柔らかいほうが良さそうということに気づきました。

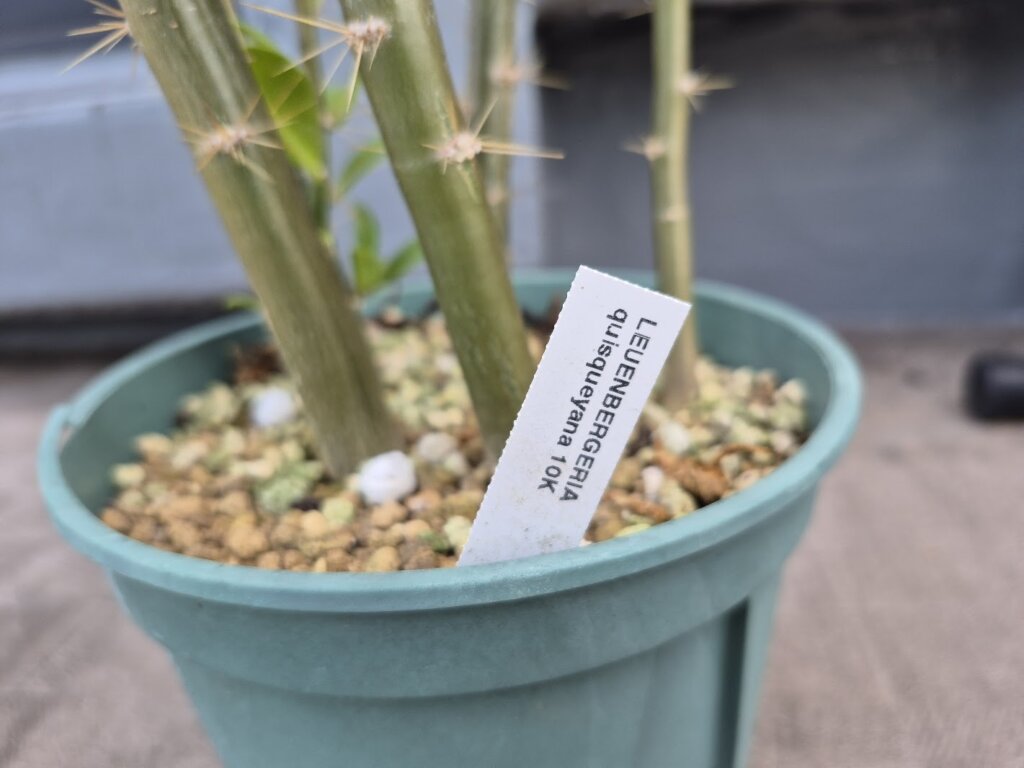

ということで接ぎの穂木はこれ。

Leuenbergeria quisqueyanaです。コノハサボテン亜科で杢キリンでおなじみの旧Preskia属でケーレス種子のやつです。

先端を切ります。杢キリンよりも相当柔らかいです。

なんとなく葉を落として。

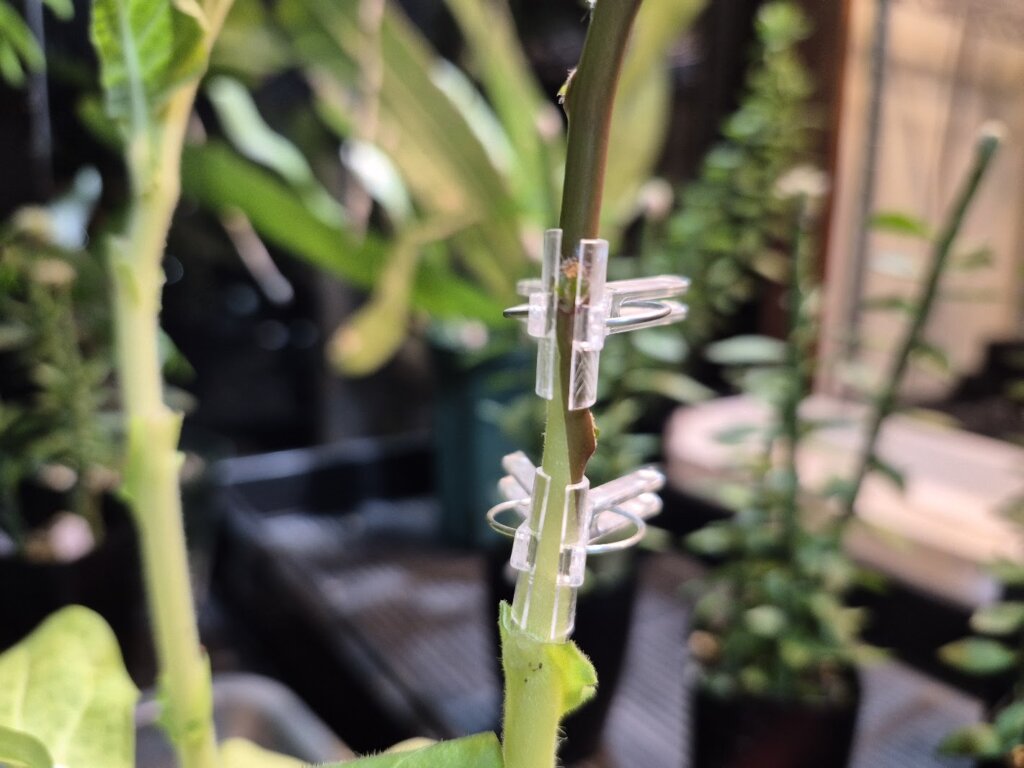

V字に接いで。

接ぎ木テープでグルグルにして、接ぎ木クリップで固定。

そんで、室内のLED環境下で観察しました。

・・・そんで、接いでから9日後。

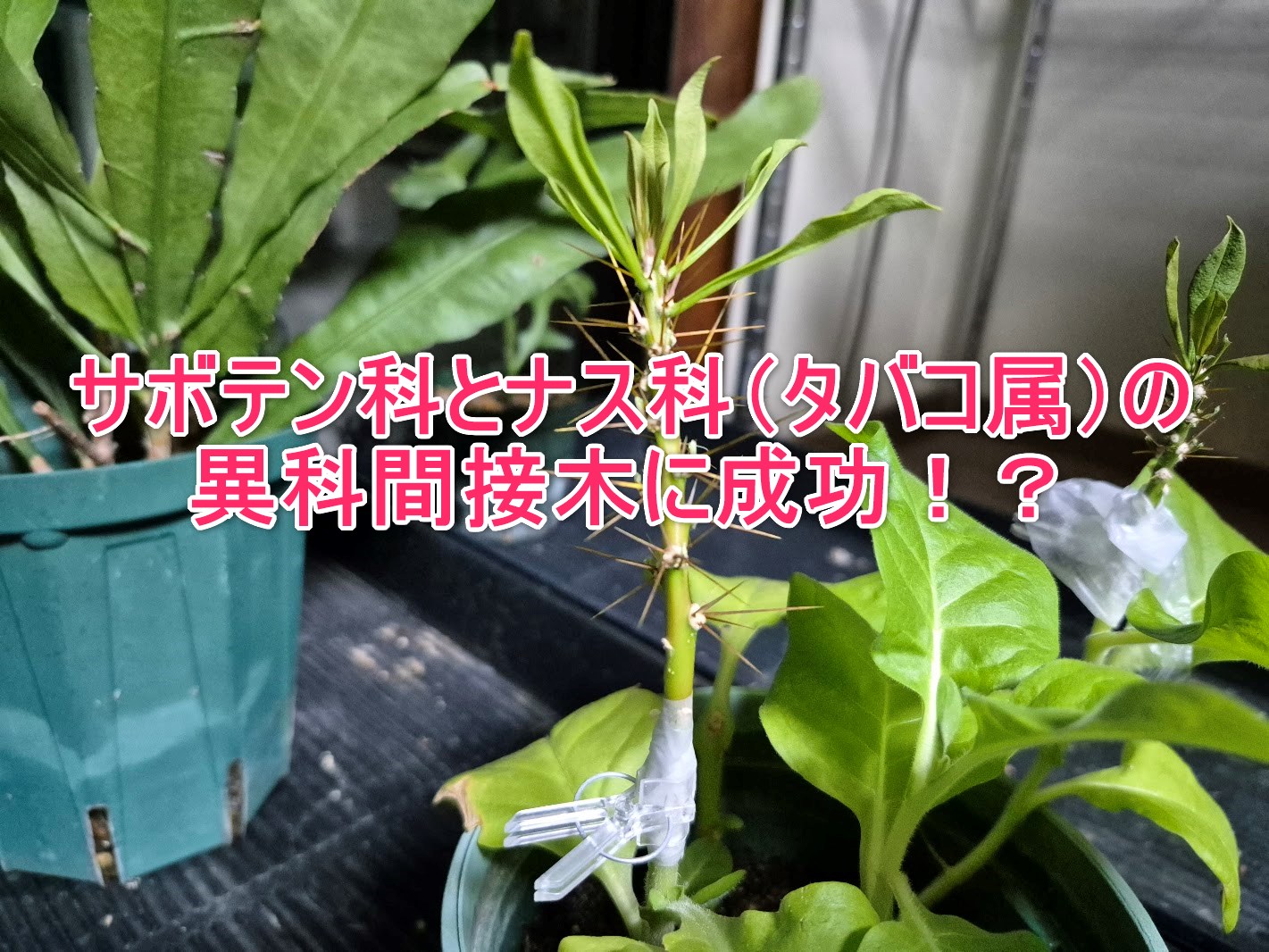

??成功した????

今までの杢キリン、キリンウチワなどは、もう3、4日後にはしわしわかカラカラなことが多かったのですが、穂木自体がかなり柔らかいにも関わらず、ピンとしてますし生き生きしている気がします(どうせ失敗するだろうと思っていたので、接いでから9日目までの記録がないです)。

ということで更に様子をみて、なんとなく19日後ぐらいからタイムラプス撮影開始(最初の方の横縞はLEDのノイズです)。

やっぱこれ成功してるっしょ(希望的観測)!?

これが接木から30日後の姿。イキイキしてると思うんすよね。爆発的な成長はしてないんですけども。杢キリン系の先端を30日もほっといたら、葉も茎も完全にシオシオになりますが、まったくなってないです。

で、これが接木テープを慎重に剥がして撮影した接木部分。うーん、この見た目からは成功しているのかはよくわかりませんが、とりあえず穂木から根などが出て、それが台木の茎に刺さって水分を摂取していたということはなさそう。

世界初なのか!?こりゃあ世界初なのか!?

ここで衝撃の事実(重要)!

(個人的感想として)接木も成功したっぽいし、ここで、ちゃんと繋がる理論も勉強しておこうかなと改めて論文を読んでみました。そしたら非常に衝撃的な事実がありました。

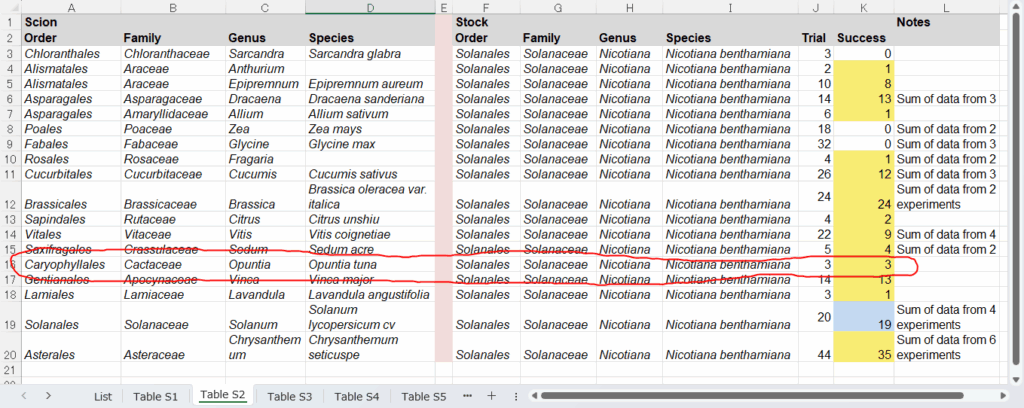

下の表を見てください。これ論文で成功した「38の異なる科に属する73種もの植物」の一覧表の一部(Cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by β-1,4-glucanases の Supplementary Material Table S2より抜粋)なんですけど。

Cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by β-1,4-glucanases の Supplementary Material Table S2より

私が赤い線で囲んだ部分、

論文の時点で Opuntia tuna(ウチワサボテン:金武扇) と接木成功してるっぽいじゃないですか!!!!

私が世界初だと思って挑んでいたこの2年はなんだったのか!笑

ということでちゃんと論文を読むところからですね!

とはいえ、なんとなくコツを掴んできたので、来年は、球サボテン接ぐぞ!

余談

ちなみに、台木を木の葉サボテンにして、穂木をタバコにしたのもやったのですが、これは2日ぐらいで速攻で枯れました。難しいですね。。。