日の当たらない北向きベランダでも、科学の力でサボテン・多肉植物は育つはずです!なぜなら21世紀だからです!人が月に降り立つ時代に、サボテンが日陰で育たないわけがありません。

そんなこんなで、人工照明についてです。

太陽のかわりに人工的に科学の力で光を当てます。

植物用の照明は、白熱球やらLEDやら蛍光灯やらメタハラやらいろいろありますが、今回は蛍光灯(植物育成用)です。植物育成用とは、光のなかでも主に光合成に関与するとされる660nmあたりの波長の光を特に多く放出するように設計されたものです。なので実際に見るとちょっと赤っぽいです。

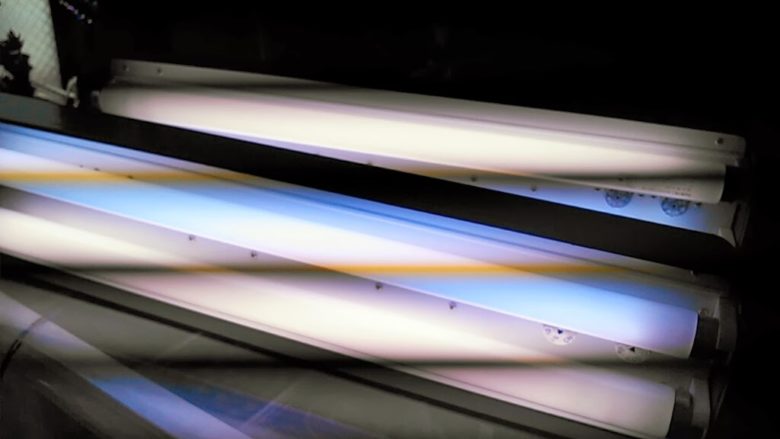

今回の実験で使用した蛍光灯が以下の写真です。20WのビオルックスAとビオルックスHGが1本ずつ、熱帯魚用蛍光灯器具ついています。この蛍光灯器具2個で、植物を照らしてみます。

※

豆知識ですが、蛍光灯をカメラで撮影すると当該写真のようなフリッカー現象なる現象が現れて、写真に横シマが入ります。周波数の関係で西日本より東日本のほうがこのノイズは出やすいそうです。改善するには、シャッタースピードを遅くすることです。

ビオルックスAとビオルックスHGの違いは、Aがエマーソン効果が含まれる蛍光灯で、HGが明るい特徴がある蛍光灯らしいです。まぁよくわからないので1本ずつ付けたという感じです。

そして今回実験に協力していただいた植物さんは、こちら。すでに徒長気味のグラプトペタルムの朧月くんです(100円ショップseria出身)。もし人工照明(今回はビオルックスです)のパワーが強ければ、太陽の如くピカーっと照らして、徒長がストップし、がっしりした苗になってくれるはずです。

実験装置はこちら。こちらの記事と全く同じ実生ボックスです。照射時間は1日10時間です。約2ヶ月の実験で1000円ぐらいの電気代でしょうかね(20Wが4本)。

ビオルックスから、朧月まではおよそ5cmから10cmです(蛍光灯を結露から保護するため、1枚の透明アクリル板を通しています)。人工照明の光量は弱いとはよく言われますが、10cmまで近づけばそれなりの照度(※)はあるでしょう!たぶん。

※ちなみに照度[Lux]とは、人間の目の感度がよい緑色の領域は大きめに見積もるといった、波長による補正を加えているため、光合成を論じるときに使うのは間違いです。光合成を含む生物学の論文では光の明るさを表現する時は光合成光量子束密度(photosynthetic photon flux density, PPFD)とかいうものを使います。

光るとこんな感じ。

というわけで、下の写真が約2ヶ月後の結果です。

立派に徒長しました!

もはや、昇り龍のようで逆にカッコいいです。

・・・

うーむ。どうしたもんでしょうね。

というわけで、先日発売したばかりの「電照栽培の基礎と実践」という本を買いました。まだ読んでいませんが、ペラペラめくる限り、とても字が大きく読みやすそうなので、レーシック経験者の私には、もう☆5つです。

でも私は諦めません!