いまを去ること2ヶ月ぐらい前、毎年恒例のパキポディウムの受粉作業をしました。

(ちなみに上の写真、全部実生したものです。)

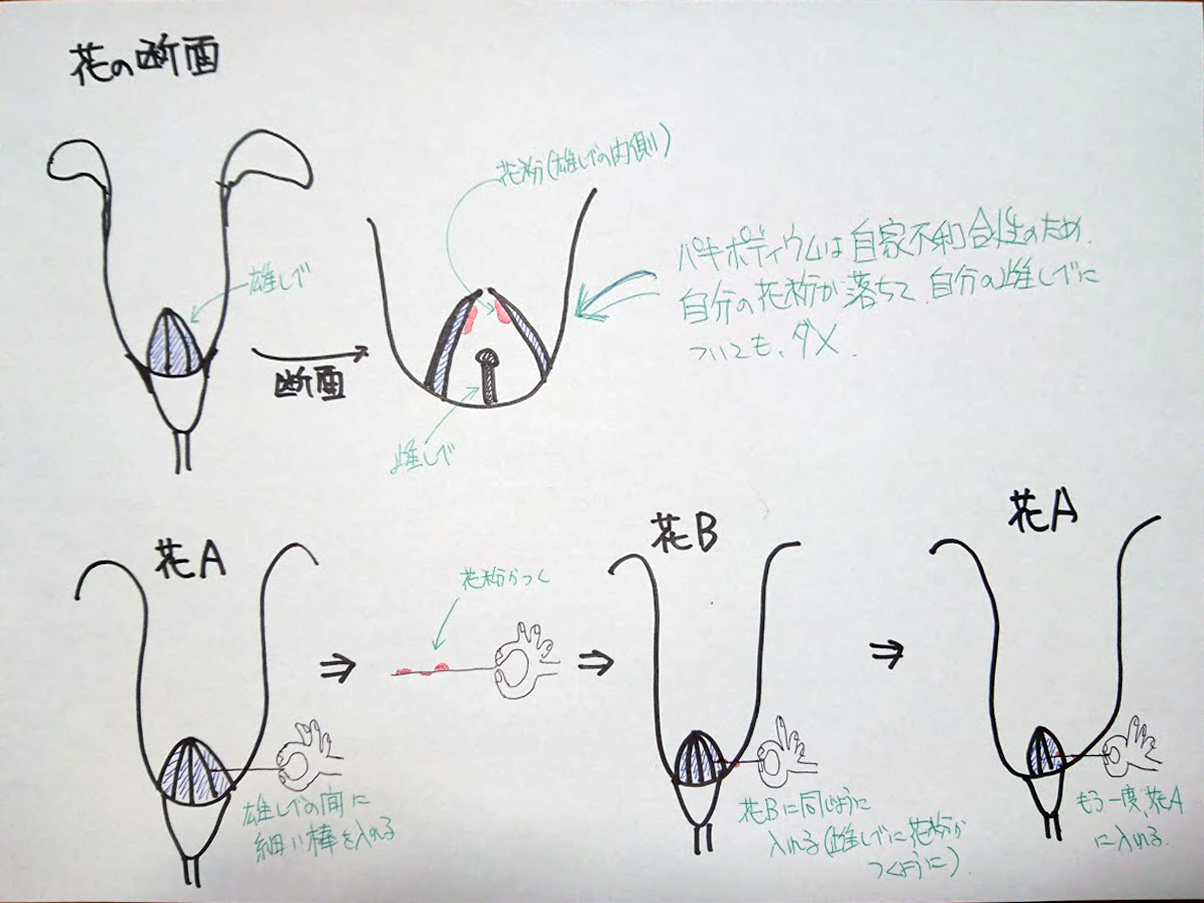

パキポディウムの受粉作業は少々癖があり、一般的なサボテンのように、咲いている花と花をポンポンとくっつければOKというものではありません。

雄しべも雌しべも花びらの中のほうの、さらによくわからないピラミッドの中の方の奥底にありまして、結構コツがいります。

ちなみに

さぼちゃんマイラブ パキポの授粉は簡単です様によれば、パキポディウムの種取りは難しくありませんとのことなのですが、私は実は今の今までまったく成功したことがありません!

つなり、受粉作業は私の中で毎年恒例の作業なのですが、ぶっちゃけ種ができたことはないということです。困ったものです。

さて、そんなコツが必要で難しい(と思う)受粉作業なわけですが、その昔、自分なりにまとめた資料が以下の通りです(下記はいわゆる「竹ひごぶっ刺し法」です。)。

もちろん昨年も上記の通りに何個かやってみたのですが、まったく成果なしでした。

※ちなみに、厳密にはパキポディウムは自家受粉もできるそうですが、結実確率が低いらしく、さらに結実しても種自体が発芽しにくいということも、WEBに書いてありました。詳しくはわかりません。

・・・

というわけで今年もリベンジ!

数をこなせばなんとかなるはずです!

パキポディウムの何かです。実生です。

なんか面白い花ですね。ラベルを見ればなんの種類かはわかるのですが、とりあえずパキポディウムであることは間違いありません。

花びらを割いて、中にある小さいピラミッドみたいなやつの屋根を一片ピンセットで剥がして、その内側についている花粉を入手、他の花も同様に開いて雌しべっぽいやつにつけます(ピラミッド破壊法)。

そんなこんなの繰り返し。

今年はいろいろ試そうと思って、歯間ブラシでピラミッドの間に突っ込んでゴシゴシして花粉を小そぎ取り、他の花にも同様にゴシゴシ。そんな方法も試してみたりしました(歯糞法)。

とりあえず予定通り咲いたやつはほぼ全てこちょこちょしました。

そして数週間後・・・

どーん!

やりました!

さやえんどう?みたいな感じですが、これに種が入っているのでしょう!

ちなみに受粉作業数としては、20近くの花と花をこちょこちょしたのですが、結実したのはなんとこれ1個だけ(これ、皆さんは100発100中でいけるんですかね???)!

まぁ、とりあえず一つでも受粉しただけ良かったです。感動です!

ただ、このときは「とりあえず数をこなせ!」と思っていて、片っ端から開いている花を対象に作業をしたため、どのパキポとどのパキポの種なのかわからなくなりました。さらに、いろいろな方法で受粉作業をしたのですが、結局どの方法が成功したのかももはやわかりません。

ダメダメですね。

・・・

さて、ここからは、種が吹っ飛びそうな前日ぐらいに、排水口にかぶせる網みたいなやつを被せればOKのようです。ユーフォルビアと同じですね。

そしたら翌々日には、ちょうど種が弾けてました!ベストタイミング!

こんなかんじ。

拡大するとこんな感じです。この綿毛で遠くまで飛ぶのでしょうね。

さて、無事、種をGETできました。次は種の蒔き方です。

私も数年前までは、温度・湿度・光の波長・季節・風通し・土などなど、いろいろなことを考察しながら種を蒔いていたものですが、そろそろ私も中級者の域に来ましたので(?)、蒔き方も超テキトウになりました。

なぜなら、発芽は、種子の鮮度がよければ条件がどうであろうがなんとかなる(少なくともパキポディウムに関しては)という結論に、あらゆる試行を経て達したからです。。。

・・・

そこら辺の鉢に、いつも使っている一般の多肉培養土をいれて、その上に赤玉土細粒を敷いてその上にパラパラと種を蒔いて、さらにうす~く赤玉土細粒で覆土します。

※パキポディウムに関しては、覆土する派としない派があるようですが、私の経験によればどちらでも発芽しました。今回のようにラップなどをしないのであれば、外気に触れ続けられますので、乾かないように覆土したほうが良いように思います。ちなみにパキポが嫌光性種子か、好光性種子かはよくわかりません。

あと種の消毒などもしませんし、水で洗いもしません。果肉とかついていなかったので。

手でベタベタ触ったりしたら、それなりに清潔にしたほうが良いかもしれません。

そんで腰水です。これは重要です。水を切らしてはいけません。乾かないように毎日水をあげてもいいのでしょうが、一日でも忘れたら死亡です。たぶん。おとなしく腰水でいいと思います。

特にラップなどもしませんでした。ラップをすればカビるからです。

外の木漏れ日ぐらいがはいる半日陰的なところに置いておきます。

そんで数日後。

ドーン!

そして

さらに1~2週間ぐらい

やっぱり新鮮な種子はいいですなぁ。

今後の育て方ですが、少なくとも1年目の冬は室内で水は切ることはしないという感じでしょうか。冬までにガンガン大きくなってくれればいいのですが・・・。

参考WEB: